La Secretaría de Investigación y Publicación Científica de la FCPyS UNCuyo invita a recorrer los nuevos contenidos en formato de artículo científico, avance de investigación, ensayo y entrevista que modelan la propuesta editorial de esta vigésimoprimera edición, publicada en el portal de acceso abierto de Revistas UNCuyo. Se podrán recorrer 18 textos distribuidos en las cuatro líneas temáticas periódicas junto al dossier especial dedicado a comunicación y justicia social, con aportes nacionales y regionales.

El recorrido sugerido de lecturas inicia con el dossier especial, fruto del trabajo colaborativo entre 3 universidades, que estuvo a cargo de Dra. Bettina Martino (FCPyS Universidad Nacional de Cuyo), Dra. Raquel Cabral (FAAC - Universidade Estadual Paulista, Brasil), Dra. María Aparecida Ferrari (ECA - Universidade de São Paulo, Brasil) dedicado a “Comunicación y Justicia Social en tiempos de intensificación de la violencia y el odio digitales”. Como introducen sus coordinadoras, esta convocatoria se propuso reunir producciones científicas acerca de la problemática de la justicia social para poner en valor las prácticas comunicacionales transformadoras y la necesidad de diálogo entre la academia y las comunidades latinoamericanas, desde los estudios críticos decoloniales, la educomunicación, la economía política, entre otras aproximaciones relevantes. En un escenario info-comunicacional complejo donde se percibe la fragmentación y el individualismo junto a las violencias contra inmigrantes, disidencias y sectores vulnerables, se hace indispensable reflexionar sobre el odio y la dominación, sobre la alteridad y la colonialidad desde el rol de la comunicación en su condición colectiva. Esta premisa reúne aportes que problematizan tanto el funcionamiento de medios de comunicación tradicionales y digitales, como de sus prácticas.

Para continuar el recorrido del dossier, un artículo interconecta críticamente comunicación, cultura de paz y justicia social en la construcción de sociedades más justas y pacíficas que al mismo tiempo presentan contradicciones (Maximiliano Martin Vicente, Érika de Moraes, Caroline Kraus Luvizotto). Ante la violencia indirecta presente en la esfera cultural, otro aporte plantea el diálogo entre teóricos críticos contemporáneos a partir de actividades de investigación de jóvenes brasileños para pensar el nexo entre paz y justicia social (Gilberto Carvalho de Oliveira, Roberta Holanda Maschietto, Marcos Alan Ferreira, Juliano Cortinhas). Desde una perspectiva transdisciplinaria de la comunicación, se presenta el análisis discursivo y las políticas de exclusión del actual gobierno argentino y su impacto en pueblos originarios (Alejandra Cebrelli).

Luego, para identificar la construcción monstruosa del ‘otro’, un análisis articula los procesos de desinstitucionalización, racionalidad neoliberal, justicia social no como igualdad sino como parasitismo que deviene en el odio digital expansivo (Bettina Martino). Resultados de pesquisa sobre juventudes de Brasil denotan el impacto socioemocional de las violencias y por tanto la importancia de la comunicación y cultura de la paz en el ámbito educativo (Maria Aparecida Ferrari, Bárbara Tomiatti Giancola). Para el involucramiento de empresas y organizaciones con la integración de la cultura de paz, una propuesta plantea el rol de la comunicación y la construcción de confianza en esos ámbitos (Sandra Fuentes-Martinez).

A continuación, un estudio empírico analiza las dimensiones de miedo de jóvenes universitarios en Costa Rica a partir de distintos factores personales y sociales y su correlación con el impacto de noticias y redes sociales (Mariana Cajina Rojas y Lisbeth Araya Jiménez). Otro trabajo propone una lectura crítica de las narrativas periodísticas en torno a la violencia directa contra las mujeres brasileñas, a partir del análisis de contenido basado desde el Periodismo para la Paz (Raquel Cabral, Diuan Feltrin, Aline Lisboa da Silva). Por último, el dossier finaliza con la entrevista al reconocido comunicólogo boliviano Erick Torrico, que problematiza el estado actual de la comunicación y presenta los desafíos de una comunicación decolonial y enfocándose en su condición humana (Maria Aparecida Ferrari y Raquel Cabral).

Lecturas de esta edición en ejes permanentes

Como en cada edición, Millcayac asume los contenidos en sus ejes permanentes y en esta oportunidad se exhiben dos lecturas en Estado y movimientos sociales en Nuestra América. En primer lugar, se presenta un artículo que articula distintas dimensiones acerca de la juventud, la política y las elecciones en México en la actualidad (Ana María Fernández Poncela). En segundo lugar, se narra una experiencia de investigación que aborda la intervención del Trabajo Social en el contexto de la emergencia del narcotráfico en Rosario, a partir del funcionamiento de un Centro de Salud (Betina Bovino).

Continúa el recorrido con dos artículos que contribuyen al eje Bienes Comunes y Sociedad. Uno de ellos aborda el tema de la brecha digital y los desafíos en educación a partir de la evaluación PISA 2025 - Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Vanesa Seoane). Otro, se propone revelar los imaginarios sociotécnicos en el análisis del régimen argentino y la política tarifaria de la energía eléctrica (Franco David Hessling Herrera). En el eje Género y Derechos Humanos, se desarrollan los resultados de una experiencia que articula docencia, investigación y extensión sobre género y consumo digital en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe con una mirada crítica (María Laura Schaufler y María Emilia Schmuck).

Por último, en el eje Comunicación, Arte y Cultura se presenta un artículo sobre el paisaje de la Patagonia como territorio, a partir de una lectura estético-política del “desierto” durante la formación del Estado-Nación argentino con protagonismo de la fotografía (Julio Alejandro Risso). Además, se suman dos ensayos: la poesía y obra de Alejandra Pizarnik como resonancia del psicoanálisis freudiano lacaniano (Romina Barboza); y las circunstancias sobre la amistad entre la aristócrata Victoria Ocampo y el bolchevique Sergei Eisenstein en 1930 y las transformaciones geopolíticas (David Oubiña).

Para seguir esta nueva edición de Millcayac, ingresar en www.millcayacdigital.uncu.edu.ar

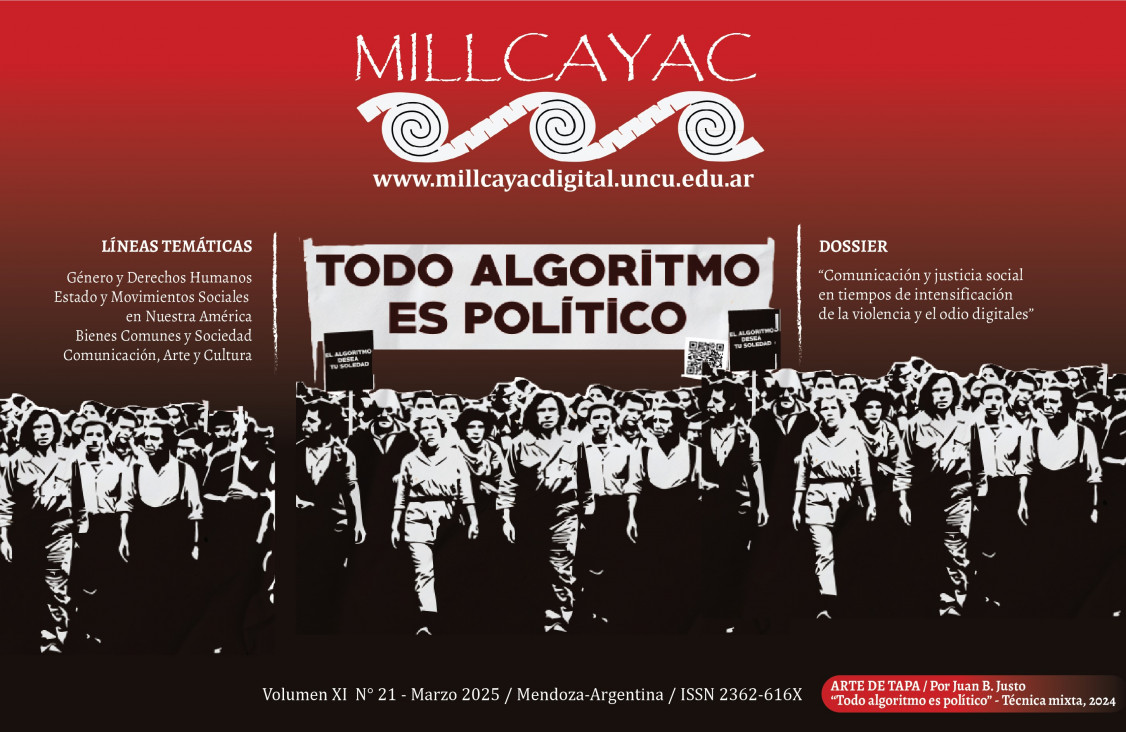

Acerca del Arte de tapa “Todo algoritmo es político”

Esta obra conforma el set de piezas gráficas de Juan B. Justo, propuesta que participó en el Salón Vendimia 2024-2025 del Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza. “Todo algoritmo es político” es una consigna de atención y reclamo ante el avance de aquellas tecnologías presentadas como neutrales y, al mismo tiempo, para construir presencia y crítica frente a los mensajes, noticias y discursos que nos circundan, utilizando el espacio público y las plataformas disponibles desde un sentido político, desde identidades colectivas.

Perfil artístico Juan B. Justo

Docente y artista visual, residente en Mendoza. Becado en clínicas de formación y producción (Fundación Antorchas y Fondo Nacional de las Artes, Programa de Formación en Arte, Curaduría y Teorías Contemporáneas- Centro de Arte de La Universidad Nacional de La Plata). Ha dado asistencia a clínicas de obra de Graciela Hasper y Jorge Gumier Maier. Ha expuesto en Bahía Blanca, Mendoza, Río Gallegos y Buenos Aires. Ha participado en muestras colectivas e individuales desde 1999 junto a Eduardo Médici, Horacio Zabala, Nora Correas, Mariela Scafati y Nicolás Testoni. Su trayecto se amplía con experiencias en curaduría. Más sobre su perfil aquí / Instagram: @_yolovi_